旭市に移住して半年の久保寛子さんのアトリエでは、大作の制作中でした。

都内の有名スポットに展示されるそうで、完成が待たれます。

稲刈りが進んでいます。

今日は二十四節気の「処暑」。暦の上では暑さが終わるころらしいが、とても暑い。

「処暑」の「処」には、「止める」「落ち着く」の意味がある。この暑さを止めて、と切に願う。こちら、落ち込む信頼を止められるか。自民党総裁選は、熱く長い戦いの舞台へ。多士済々、群雄割拠といえば聞こえはいいが、派閥隠し、排水、世代交代、顔見せの言葉が浮かぶ。変えるのは看板でなく中身のはず。身内の疑似政権交代」で信頼が取り戻せるほど甘くはない▼退陣する岸田首相は、新しいリーダーの下で「ドリームチームを」と注文したが、泥縄の泥沼チームにならぬことを願う。

日本農業新聞 四季

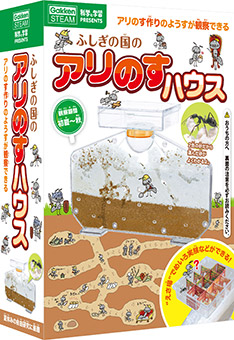

「不思議の国のアリのすハウス」というネーミングが最高!

「不思議の国の●●●のすハウス」と、●のところに総裁選を始めようとしている政党名を入れると、ものすごくぴったりくるからあら不思議。

甘いものを見つけて、せっせとため込む様子が、まさにアリと同じ。

総裁選に向けて、このキットを作って国民に「ガラス張り」をアピールしてみたらいかがでしょう。

●価格:1,800 円+税

●キットつき/冊子28ページ

●購入方法:全国書店

なふだん見られない地中でのアリのくらしが間近で観察できる飼育キットです。砂が2 色なので、アリが運んだ砂がひと目でわかり ます。また、飼育ケース上部にある広い餌場では、食べ物の好き嫌い調べや、迷路実験などの簡単な生態実験ができます。

夕方から風が出てきて、波が荒くなった。

テラスにいたら、「ピーッ!」とホイッスルの音。

ライフセーバーさん達の訓練が始まったのだ。

早朝の訓練もして、荒波になったのを見計らって夕刻訓練する。

本当に、「身体を張って国民を守っている」若者たち。

自民党の総裁選に出馬表明をする政治家たちに、心から怒りをぶつけたい。

「身体を張って国民を守ろうという気概がありますか。」

この若者たちの爪の垢でも煎じて飲んでほしい。

自民党の小林鷹之前経済安全保障相(49)=二階派=は19日、国会内で記者会見を開き、9月の党総裁選に立候補する意向を正式に表明した。派閥の裏金事件による党勢低迷を踏まえ、「自民党は生まれ変わる。私たちの姿を党員、国民に見ていただきたい」と語った。

小林氏は会見で裏金事件について「多くの国民の信頼を失った。おわびの言葉も見つからない」と謝罪。事件に至った理由について「国民の当たり前の感覚との乖離(かいり)、順法精神の欠如、そして党のガバナンスの機能不全」を列挙し、政策活動費の透明化などを含めた政治改革を進める方針を掲げた。総裁選では「派閥に対する支援は一切求めない」とも公言した。

朝日新聞デジタル

自民党が自党の総裁選挙の日程の調整をしているという記事。

自民党の総裁が総理大臣になるのだから、その時点で「国民の当たり前の感覚との乖離(かいり)」がおきている。自民党の人たちが選ぶ総理大臣は、国民の方を向いてはいない。自民党が大事にきまっている。自民党の重鎮にどのように取り入るかが最重要だと思われる。

「自民党は生まれ変わる」とおっしゃる。

かつて、「自民党をぶっ潰す」と言って劇場型選挙をやった総理大臣がいた。

自民党は「ガバナンスの機能不全」になっても潰れやしない。国民の政治への信頼を失い続けている。

「派閥に対する支援は一切求めない」というのなら、派閥に属さなければいいんじゃないのかな。政治評論家が、「きっと派閥の長老の傀儡政治になると国民は危惧するのでは」とコメントしていた。全くもって同感。