2月になりました。能登半島地震の発生から1年と1か月が経ったことになります。

住宅の被害は石川県を含めた10の府と県であわせて15万5751棟に上ることが総務省消防庁のまとめでわかりました。

亡くなった方は、石川県と富山県、新潟県の3つの県であわせて516人。

このうち災害関連死は288人で、遺族からの申請による審査が続けられ、今後、死者はさらに増える可能性があるそうです。

石川県によりますと、住宅が被害を受けた範囲が全体の1割以上になった場合は修理の費用が最大で70万円余り補助される「応急修理制度」の対象となり、1月24日の時点で県内での制度の申請は1万2105件となっています。

県は工事業者の不足から修理の見通しが立たないケースも出ているため、制度の対象とする工事完了の期限をことし12月末までに延長したということです。

明日は都心でも雪になると天気予報が出ています。能登はきっと極寒が続いていることでしょう。

復興どころか、復旧も未だ目途が立たないなか、被災者の方々が未来への希望を無くさないで、きっと春が来ることを信じ続けていてほしいと心から願っています。

冬季限定チョコをまた食べ過ぎてしまった。

日付も変わろうという今、これはダメでしょ。

しかし、毎年このシーズンに食べ過ぎてしまうのはなぜか。

このチョコを開発した人はすごい。

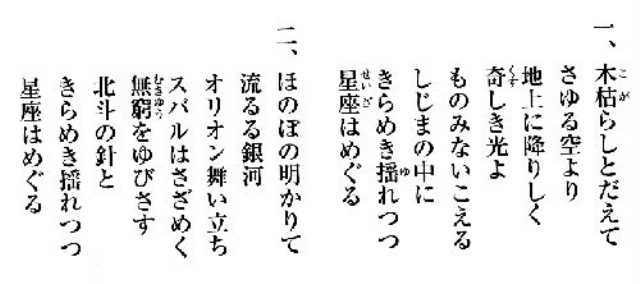

今朝のラジオ体操第一と第二の間には、「冬の星座」のピアノ演奏。

思わず口ずさみながら、首の体操をする。

メロディーが美しい。思い起こす歌詞が美しい。

老朽化した下水道管が起こした事故、アメリカの飛行機と軍用ヘリの衝突事故。

毎日起こる大きなニュースに、運命論者になりそうなぐらい考えさせられる。

人間って、なんてちっちゃい。

見上げれば、今夜も無窮を指さす星座が、頭上にきらめいている。

県民割など需要喚起策 観光庁が資料保存せず検証不能 検査院

会計検査院は、コロナ禍で落ち込んだ観光需要の喚起策として国が1兆円近くを投じて行った「県民割支援」などの補助事業について調べたものの、制度を所管する観光庁が予算の算定根拠に関する資料を保存していなかったため、各都道府県に予算が公平に配分されたか検証できなかったと発表しました。

観光庁は、新型コロナの感染拡大による観光需要の落ち込みへの対策として、令和2年7月から、直轄事業の「Go Toトラベル」を行い、その代わりに、令和3年4月からは「県民割支援」を、令和4年10月からは「全国旅行支援」を、都道府県への補助事業として行いました。

会計検査院が、合わせて9907億円を投じて行われたこの2つの補助事業について調べたところ、観光庁は、いずれの施策についても、都道府県への交付限度額の通知に関する決裁資料は作成し残していたものの、その金額の算出方法など詳細や根拠がわかる資料は残っておらず、作成したのかどうかもわからない状態でした。

このため、観光庁の当時の担当者からどのように算定したのか聴き取って試算しましたが、地域ごとの格差の補正方法がわからないため再現できず、公平に配分されたか検証できなかったということで、会計検査院は、観光庁に、今後は予算執行に関する重要資料を適切に保存するよう求めました。

観光庁は「指摘を踏まえて、今後は適切な運用に努めていきたい」とコメントしています。

国の会計実務に詳しい元会計検査院局長の有川博さんは「予算の妥当性を担保する基礎的資料が残されないと、事業の適正性や検証可能性を考えるうえで大きな問題がある。能登半島地震のあとに行われたように、今後も緊急事態の中で同じような事業が展開される可能性があり、観光庁はなぜこのような事態になったか究明し教訓にしていくべきだ」と指摘しています。

埼玉県八潮市で県道が陥没し、走行中のトラックが転落した事故は今現在も、運転席に残されたままの男性運転手の救出活動が続いている。トラックの荷台部分が引き上げられた後、近くでは新たな陥没も発生し、地中のガス管が破損する恐れがあるとして、市などは半径200メートルの約200世帯に避難勧告を出している。

国土交通省によると、下水道管に起因する道路陥没(地震を除く)は2022年度は2607件発生した。大半は深さ50センチ未満だが、100センチを超える規模の陥没も2%あった。老朽化した下水道管が損傷して土砂が流れ込み、地盤が沈み込むケースが多いという。

同様の陥没事故は今後増える恐れがある。同省によると全国の管路約49万キロのうち、一般的な耐用年数とされる50年を超えた管路は22年度時点の3万キロから、20年後には20万キロに増える見込みだ。

トラックの荷台部分が引き上げられた道路の陥没現場。右が新しく陥没してできた穴

(29日午前9時15分、埼玉県八潮市で、読売ヘリから)=鈴木毅彦撮影© 読売新聞

こうした事態に備え、15年改正の下水道法で、下水道事業を担う全国の自治体などは腐食の恐れの大きい下水道管を5年に1回以上点検するよう義務づけられた。国交省は、点検で異常が確認されたら速やかに対応するよう求めている。