雨の中、市議会議員選挙が告示されました。

定数20人のところ、23名が立候補しています。

私のポスターは、掲示板22番向かって一番右の上段。

21日投開票です。

赤穂藩取り潰しという結果に納得のいかなかった赤穂藩の旧藩士たちは、藩主の無念を晴らすために、赤穂藩のお家取り潰し撤回を求めて運動を行いますが、思うようにいきませんでした。

そのため、主君の仇討として吉良上野介を打ち取ることを決め、水面下で準備を進めます。これが、赤穂事件のスタートです。

そして、浅野内匠頭の命日でもあった1702年12月14日の深夜、赤穂浪士を率いる大石内蔵助(おおいしくらのすけ)を筆頭にした47人の藩士は、吉良邸に討ち入り!主君の仇討に乗り込むのです。

吉良上野介側の被害はかなり甚大で、屋敷にいた約150人のうち45人が死傷。一方の赤穂浪士側は2人が負傷したのみとなっています。

結果、吉良上野介の首を取り、泉岳寺にある浅野内匠頭の墓前に吉良上野介の打ち取った首を供えた、というものです。

これが、赤穂事件の一連の流れとなります。

日本史辞典

2025年の世相を表す「今年の漢字」は「熊」に決まった。京都市東山区の清水寺で12日、森清範(せいはん)貫主が縦1.5メートル、横1.3メートルの和紙に揮毫(きごう)した。

日本漢字能力検定協会(京都市東山区)によると、18万9122票の応募のうち「熊」は2万3346票を集めた。全国で熊の被害が相次いだことや、パンダ(中国語で熊猫)の中国への返還などが理由に挙げられた。

2位はコメの価格高騰や米国のトランプ大統領就任などから「米」(2万3166票)、3位は高市早苗氏の首相就任や物価高などから「高」(1万8300票)。1位の「熊」と2位の「米」の差はわずか180票差だった。4位は大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」から「脈」。5位は万博の「万」。6位は自公連立政権の枠組みの変化、AIの進化などから「変」。7位は万博のほか坂口志文氏と北川進氏の2人の博士のノーベル賞受賞から「博」。8位は女性初の首相就任や女性市長の騒動などから「女」。9位は高市新首相、AIなどの新技術から「新」。10位は女性初の首相、イチロー氏の日本人初の野球殿堂入りなどから「初」だった。

朝日新聞デジタル

「今年の漢字」は1995年に始まり、今年で30周年を迎えた。「熊」は初めて選ばれた。

個人的には、「初」が良かった。

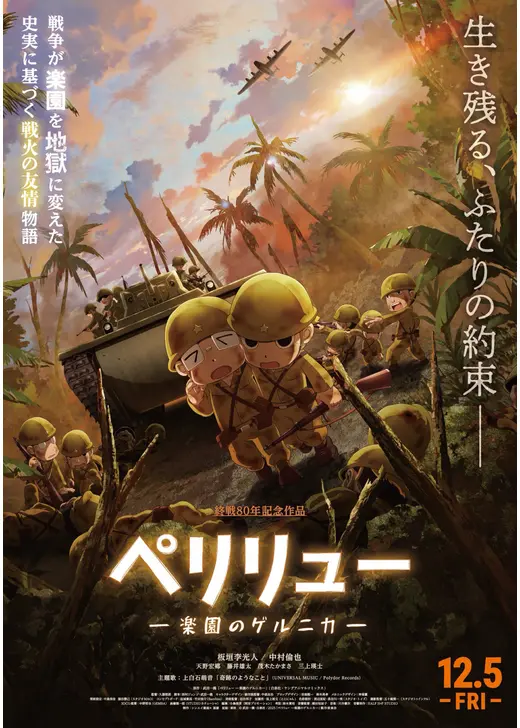

▼世界が波立つ今、作品が伝える戦争の愚を思う。「逝きし人の御霊かと見つむパラオなる海上を飛ぶ白きアジサシ」と、上皇后さまは詠んだ。映画では降るような星が夜空を埋める。美しい自然を背に殺し合った過去を繰り返してはならぬ。それは我々の誓いであると同時に、祖国を想い南洋に散った人々の切望であろう。

日本経済新聞 春秋:2025.12.11

「楽園のゲルニカ」。子どもたちと一緒に観なければならない映画。

日曜日は告示日。

高年時代を悔いなく生きるために。