お米券は、自治体向けの「重点支援地方交付金」の内の食料品高騰に対応する特別枠として拠出される予定である。おこめ券だけでなく電子クーポンの活用を促すとされる一方で、農相はお米券が使用できる食料品の範囲については民間に委ねると発言しており、その行方が迷走気味である。

ココがポイント

鈴木憲和農相は28日、政府の総合経済対策に盛り込まれたお米券で買える商品の範囲を民間に委ねる考えを示した。

出典:日本農業新聞 2025/11/29(土)

おこめ券について自治体から農水省に問い合わせが相次いでいるとして、自治体向けの説明会を来週から実施すると発表

出典:ABEMA TIMES 2025/11/28(金)

エキスパートの補足・見解

お米券については、紙で発行すると農協等の関係団体への利益誘導となるという批判が展開している。また紙で発行すると時間がかかるという可能性がある。先行して取り組む自治体では、おこめ券の使途を国産米に限定する事例もある。電子クーポンでの配布となれば、電子マネー会計ができないコメ屋等で使用できないという指摘もある。お米券関連の予算規模は、4000億円に上る(重点支援地方交付金全体の予算は2兆円)。一時的な物価政策としては巨額の予算である。さらにその上、お米券がお米以外の食料品に使用できるとなれば、コメ価格高騰への対策効果が弱まる可能性がある。コメ価格高騰の要因として指摘されるコメの需給や市場の混乱への対策に充てた方がよいのではないかという指摘が相次ぐのも当然のことである。

Yahooニュース

5年に1度発表される農林業センサスが公表されました。

令和7年の農林業経営体数は26,443で5年前の9,030より25.5%減少。

10年前の45,038からだと、なんと41%も減少しています。

そのうち林業は、令和7年は132で5年前の67より33.7%減少。10年前の582からだと、なんと77%も減少しています。

農業経営体は、個人経営体が26.3%減少する一方、法人経営体などの団体経営体が7.5%増加。

経営耕地面積は、令和7年が71,781haで5年前の76,592haより6.3%減少。10年前の82,713haからだと13%減少。

一方で、1経営体当たりの耕地面積は2.77haで5年前の2.22haより24.8%増加。特に20〜30haの経営体が48.7%増加しており、経営体の法人化と大規模化が進んでいる事が判ります。

また、農地取得に際する国籍の届出が義務付けられた令和5年9月から、昨年令和6年12月までにおける外国人による農地取得件数は19件で5.7haでした(昨年1年だと13件、3.6ha)。

そのうち15件5.2haが耕作されています。

国籍は中国、韓国、タイなどですが、具体的内訳は個人情報の特定に繋がるので非公表との事です。

折本龍則

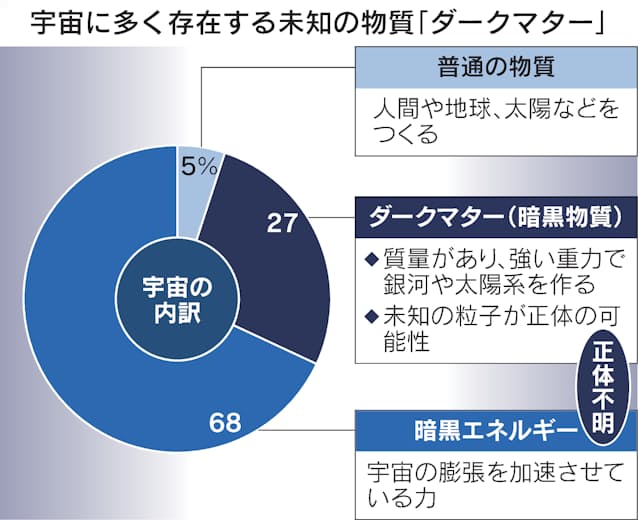

東京大学の戸谷友則教授は、宇宙に存在する正体不明のダークマター(暗黒物質)が放出した可能性があるガンマ線を見つけたとする研究論文を発表した。存在を証明するには他のグループによる測定の再現や地上での検出実験など多角的な検証が必要になるが、暗黒物質の正体を解明する研究が今後さらに進む可能性がある。

暗黒物質は重力による光の曲がり方や天体の運動のスピードの観測結果から、存在が予想されている。その実体として様々な素粒子が提案されてきたが実験的に見つけた例はない。未知の素粒子「WIMP」も候補の一つとされる。

日本経済新聞

言葉の持つイメージが悪すぎて、すごい発見なんだろうけど、よくわからない感じがずる、「暗黒物質」。

説明を読んでも、全くわからない。

わかったことは、宇宙に存在する普通の物質は、たったの5%しかないということ。

その5%のうちのどれだけのことを人間は知っているのだろうか。

ちっちゃすぎるね。

もっと謙虚になりなさいと、ダークマターは言っている。

ついさっき、パラパラと雨が降り始めたと思ったら雷まで。

我が家の犬2匹は、しっぽをまいてガタガタ震えている。

太平洋側でも冬に雷が発生するんだ、勉強になるわ。風も出てきた。予報通りの寒波到来か。

「冬の雷(冬季雷)」の発生地域

夏に多い雷が冬に発生するのは世界的にも珍しい現象であるとされており、日本では秋田県から鳥取県に至る日本海沿岸、更に沿岸部だけでなく、20~30km離れた内陸部まで広い範囲で多く発生します。その中でも新潟県から福井県にかけての日本海沿岸地域は激雷地区です。 なお日本の日本海沿岸以外では、ノルウェーの西岸、北米五大湖東岸のみと、世界的にみても非常に珍しい気象現象です。

「冬の雷(冬季雷)」は1970年代以降になってから注目

「冬の雷」は、1970年代以降になり、北陸に原子力発電所が次々に建設され、送電のために建てた鉄塔に落雷が相次いだことから注目されるようになったそうです。 更に1990年代になり、風力発電施設が日本海側に建設されるようになると、プロペラはプラスチック製ですが、ひと冬で一つの風車に多ければ30〜50回、平均で10回程度の落雷があるそうで、120〜130mもある大きなプロペラもものともないそうです。

但し、冬は寒くて外に出る人が少ないため、「冬の雷」による人的被害はほとんどないようです。

「冬の雷(冬季雷)」の特徴

・上向き放電「夏の雷」が下向きに放電するのに対し、「冬の雷」は建物の先端など、高い構造物から空に向かって放電を始めます。 ・非常に大きなエネルギー「冬の雷」は放電時間が長いため、電気エネルギーが非常に大きく、「夏の雷」のエネルギーに比べて100倍以上に達することもあります。

HATENA BLOG

「けふもまた こころの鉦を 打ち鳴らし 打ち鳴らしつつ あくがれて行く」

なんだか私の心境といっしょのような気がして、写真集「旭・復興」の見開きにも掲載させていただいた一首。